坂本 多旦 様

山口県 山口市

- Profile

- 1940年山口県山口市阿東町生まれ。1969年、仲間5人で船方総合農場を旗揚げ。現在、加工販売を営む(株)みるくたうん、都市農村交流事業を展開する(株)グリーンヒル・ATOなどグループ組織を束ねるみどりの風協同組合の理事長。社団法人日本農業法人協会の初代会長をつとめた。船方農場グループ全体の従業員は約300名、売上は約20億円。第64回全国農業コンクール大賞受賞。

「農業は経営である」ことにいち早く気づき、全国に先がけて法人化、大規模経営への道を歩んできた。その後、地域内の資源循環によって農業が支えられていることを痛感、地域農家と連携する農業、消費者に直接訴える農業に軸足を置くようになった。6次産業化を通じ、消費者に理解される農業を実践、農業・農村の価値向上に尽くしている。

山口県 山口市

いまでこそ農業の法人化は珍しくない。だが、昭和40年代から法人化を目指し、実現した経営者は全国でもまれだろう。6人兄弟の長男として生まれた坂本多旦さんは、20歳で家の農業を継いだが、一方で将来の日本農業を描いていた。「集団就職で若者はどんどん都会に吸い上げられていく。このままでは農村から担い手はいなくなる。1haのほ場があっても先々これで食べていくのは難しい。限られた面積で食べていくには経営の視点が欠かせない」。

自ら仲間に声をかけて「阿東町農業経営研究会」という勉強会を立ち上げ、5人の農家仲間で1969年、任意団体として船方総合農場を設立(1973年に有限会社化)。それぞれ実家の農業とは切り離し、シクラメン栽培と酪農経営をスタートさせた。坂本さんの弟が通っていた大学の教授から「高冷地の阿東町にはシクラメンが適している」と助言されたこと、シクラメンの出荷が冬に限定されるため年間通じて収入がある酪農と組みあわせれば経営的に安定するとの判断だった。

当時、共同経営は各地で行われていたが責任の所在が曖昧なため、ことごとく破たんしていたことを坂本さんは知っていた。そこで「最初の5年は無給」「一人に30%以上の決定権を与えない」など条件を書いた血判状まで作成してのスタートだった。船方は最初に借りた農地の地名からとった。

酪農は当時として破格の大規模である1000頭飼育を目指した。20頭で大規模といわれていた時代だったが「どうせやるんだから世界に通じる酪農を目指そうと。皆お金がなかったから好きなことを言っていた」と坂本さんは豪快に笑う。

1000頭飼育が可能な広い農場を求め、1975年に現在の場所に移転。借り受けした町営の牧場を中心に38haを確保し、サイロや自動給餌機など最先端の設備を導入、500頭規模まで増やした。当時は、小規模の酪農家を基準に乳価が高めに設定されており、同農場の経営もすこぶる安定していた。しかし糞尿処理で壁にぶつかった。町内に堆肥センターを建設しようとしたが、地元との調整がうまくいかず断念。1980年には冷夏・長雨のために自給粗飼料がまったく収穫できず、母牛90頭を亡くすほどの事態が発生した。危機を救ってくれたのは稲ワラを提供してくれた地域の米農家たちだった。

かつてどの農家も牛を役畜として飼い、堆肥を田んぼに入れ、ワラを牛に与えていた。機械の導入が進んで牛を手放した農家も、納屋にはワラを保存していた。そのワラが船方農場の牛を救った。坂本さんたちはシクラメンと酪農のほかにも、地元の米農家から作業を請け負ったり、堆肥と稲ワラを交換したりと連携をとってきたが、この時ほど地域間連携のありがたさを感じたことはなかった。

「米をつくれ、牛を飼え」と繰り返していた父親の言葉をいまさらながら思いだした。「父親がいう農業とは別の農業がやりたくて、法人化、大規模化を目指してきた。だがここは島国で互いに助け合う日本。大規模酪農も欧米型とは全然違う。日本ならではの耕畜連携を活用してこそ農業経営は成り立つ」――。この時から坂本さんたちは地域と共存する農業、そして消費者に近づく農業に方針転換していくことになる。

消費者に近づくといっても、最初から具体的アイデアがあったわけではない。時折、大型車が頻繁に行きかう牧場内に入ってきて、弁当を広げる消費者を見かけると「危険だから入ってきたらだめだよ」と追い払うほどだった。しかし、都会出身の社員の「消費者に入ってきてもらってはどうか」という提案を受けて、社内で話し合いを重ね、受け入れることを決めた。JA山口県中央会と組み、山口県下の250組の親子を招くベントを開催すると、坂本さんは度肝を抜かれた。「服や靴が泥んこにして遊ぶ子供を親が叱るのかと思いきや、親も子供も大喜び。『土にふれたのは半年ぶり』とはしゃぐ母親もいたんです。食料をつくって供給することが農業の役割だと思っていたが、消費者を喜ばせ、癒す役割があることに気づいた」

一貫して追求してきた大規模経営と、消費者を起点に考える農業は対極といっていいほどスタイルが異なる。経営者としてすんなり意識を転換できたのだろうか。

「消費者を入れましょうという社員の提案を聞いて一理も二理もあると思った。会社をつくった頃とは違い、輸入農産物も増え、乳価も下がってきた。環境対策に膨大なお金をつぎ込まなければならないなど環境が変わっていた」と坂本さん。世界に通じる農業を目指そうという豪快さを持ちながら、時代の変化に対応し、果敢に農業経営のあり方を変えていく柔軟さも兼ね備えている。経営者としての坂本さんの魅力であり、真髄だろう。

1985年から消費者に農場を開放した。しかし消費者の行動、意識は農場のスタッフたちの予想とはズレがあった。農場の空き地を見つけると周囲への配慮などお構いなしで駐車し、注意をすると怒る。「日本では消費者は神様ですから」(坂本さん)。通常の生産活動ができない状況になり、閉鎖を検討するほどだった。しかし「観光牧場ではないので入場料は取らないが、あくまで自己責任で楽しんでもらおう」という意味の「0円リゾート」と名付け、あらためて農場を開放することにした。

農場はいまも入場料を取っていない。来場者から「新鮮な牛乳を買って帰りたい」という要望を受け、乳製品など加工をてがける(株)みるくたうんを1990年に設立、牧場内の売店で売られている。牧場で育てた交雑種のバーベキューが食べられる施設も整えており、入場者数は徐々に増え、現在累計約7万人。「このなかで財布を広げる人は全体の3割ぐらいです」と坂本さん。

それでも船方総合農場グループの売り上げは順調に伸びている。農場を開放し、加工の様子を実際に見てもらうことで消費者の理解が深まり、牛乳や米の宅配に結びついているからだ。宅配件数はおよそ8000件。法人化、大規模化を経て、消費者と密接に結びついた農業経営を確立した。

酪農経営でスタートし約50年。いまではグループ全体でおよそ20億円の売り上げを誇る大規模経営になった。その道のりは決して順調ではなく、いくつもの問題に直面してきた。その都度、打開策を見つけ、仕組みをつくって乗り越えてきた。そこには必ず消費者のサポートがあった。その柔軟な問題解決の手法は、規模の大小を問わず農業者にとって参考になるだろう。

「0円リゾート」として牧場を開放したが、最初から消費者と良好な関係が築けたわけではなかった。畜舎内まで入ってきて、作業の支障になる来場者に注意することもあった。「閉鎖しようか」という坂本多旦さんを思いとどまらせたのは「やめないで」という消費者の声だった。農村都市交流の専門家や消費者を交え継続するための方策を話し合い、農業者と消費者の双方の意向をくむ組織をつくり、運営していくことにした。1987年、農業者、消費者など約30人から出資金を集め、1000万円で(株)グリーンヒル・ATOを設立した。

牧場内で食事したいという人がいるだろうとバーベキューができる場所をつくり、食材提供も始めた。喜んで食べる消費者もいたが、子供会などで訪れた保護者は「私たちの会費ではバーベキューを食べられないが、新鮮な牛乳をお土産に持って帰りたい」といわれた。

坂本さんは頭を抱えた。「加工施設がないので牛乳は提供できない」と事情を説明したが、「それなら私たちが協力する」と思わぬ提案を受け、消費者から出資を募って加工施設を建設するという前代未聞の事業に乗り出すことになった。「消費者の出資を受けた農業法人としては第一号じゃないかと思います」(坂本さん)

1口5万円(10口まで)で集めた1億円を原資に加工・販売を担う(株)みるくたうんを1990年に設立、牧場内で加工した牛乳や乳製品、ハム・ソーセージ等を直接消費者に提供できるようになった。農業者以外の株主は約600人の個人株主(2014年時点)だ。「多額の出資金を出したいという企業は丁重にことわりました。あくまでも主体は農業者と消費者」と坂本さん。利益が出れば、現金あるいは同社の商品による配当も行う。

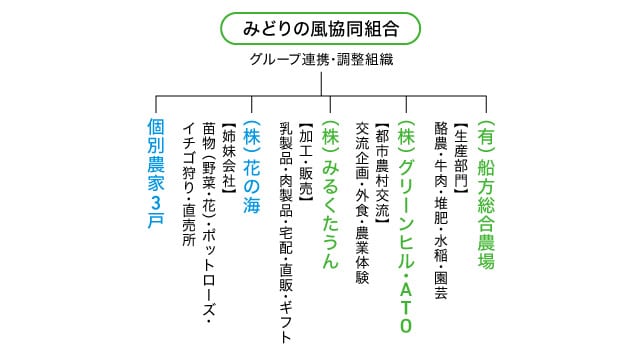

生産部門と加工・販売部門を分けている法人が6次産業化に取り組む際、直面する問題がある。生産部門は収益を得るため、原料をできるだけ高く売りたいと思う。逆に加工販売部門はできるだけ安く買いたい。はじめからこの利害関係がわかっていたので、みどりの風協同組合という別組織を立ち上げた。いわばグループ会社を束ね、調整機能を担う組織だ。構成員であるグループ会社同士、原料価格や売価がいくらであるべきか、工夫の余地はあるのかどうか、要求をぶつけて最終的にトップ会議で決める。ほかにも、グループ会社の経営に関するデータや文書を蓄積し、全体の方向づけなども行う。坂本さんはこの協同組合のトップだ。

牧場で売られている加工品は一般の市販品と比べ若干高めだ。たとえば、牛乳1本(900mL)は430円。みるくたうんが買い取る原乳価格も135円(kgあたり)と相場より高い。牛乳を始め加工品や米などを買ってくれるのは農場から1時間半圏内の消費者。「家に届けてほしい」といわれて宅配事業を1992年から始め、約8000戸に届けている。高めの価格帯でも成り立っているということは、それだけ近隣の消費者が農場の方針や商品を信頼している証拠だ。注文数もある程度読め、受注生産が可能であるなど製造側のメリットもある。消費者の声に耳を傾け続け、その都度問題を克服してきた結果が安定経営につながった。

その後、坂本さんの創業当初からの夢だった大規模経営をついに実現させた。船方総合農場から約100キロ離れた山陽小野田市の耕作放棄地を活用し、野菜・花苗の大量生産を行う(株)花の海を2003年に設立した。面積は16ha。施設栽培としては異例の大きさだ。本人が采配を振るうのではなく、船方総合農場で経験を積んだ若手社員が中心となって率いる。最新の環境制御装置を活用し、苗や鉢物の大量生産を行う一方、消費者に来てもらいイチゴのもぎとりや野菜の収穫体験をしてもらっている。花の海で働くスタッフだけで約250人。5人で創業した小さな経営体がいまでは5つの組織、300人を超えるスタッフを率いるまでになった。

「船方農場は坂本さんがいなくなればつぶれてしまうよ」――。周囲から何度も聞かされたこの言葉が坂本さんには原動力になった。創業者の存在如何で存続が危ぶまれるような組織は法人といえない。農家出身でなくても意欲ある若者が参入でき、その中からリーダーが選ばれるような継続性のある経営体づくりを目指し、実現してきた。

いま、坂本さんが目指すことは2つ。1つは農場の本拠地、阿東地域を舞台にした「命の里づくり」。800haある同地域には同社のような大規模経営体もいるが、中小零細規模の農家もいる。阿東地域に限らず、大規模農家と中小規模農家は同じ地域で協力しあう場面が大半だが、政府が大規模農家重視の政策を打ち出すなど、中小規模農家との間に溝が生まれやすい。

そうした問題を解決するために、地域を一農場という概念でくくり、大規模専業農家と中小零細規模農家が互いの強みをいかして連携し、命を育む産業としての農村を活性化していこうとしている。「たとえば600haは大規模農家が消費者に供給する食料生産を担い、その周りの200haでは自給的な農業を営んだり、都市住民が趣味として農業を営む」(坂本さん)。牧場を訪れ、楽しげにのんびり過ごす数多くの消費者の姿を見て「農業のもつ多面的機能の価値は私の想像を超えるものだった。この環境をより活かしたい。新しい村づくりです」と言う。

もう一つは東京にもそうした農場をつくること。多くの消費者に農業をいかに理解し、応援してもらうかという最大の課題への挑戦であり、ライフワークだ。東京湾のごみ埋め立て地の未利用期間を活用して作物をつくる。もっぱら消費するだけの都会の住民が農業に直接ふれ、知ってもらう。政策や予算は常に都会で決まり、農村は配分を受け取る側だが、「東京農場は唯一、農村から都会への提案」と坂本さん。過去に政府や東京都に何度も働きかけてきた。

大きな構想ゆえ時間がかかりそうだが、「実現は若い世代に託します。彼らはいろんな引き出しを持っていますから」と穏やかに笑う。農業は1、2代で「形ができた」とはいわないというのが坂本さんの考えだ。「100年、200年かけて通用することをやって初めて評価される。農業とは本来そういうもの」。長い時間軸でとらえる鋭い感性がこれほど大きなスケールの農業経営を実現させたのだろう。