今田 伸二 様

北海道鹿追町

JA鹿追町 鹿追町農業協同組合

営農部農産課考査役

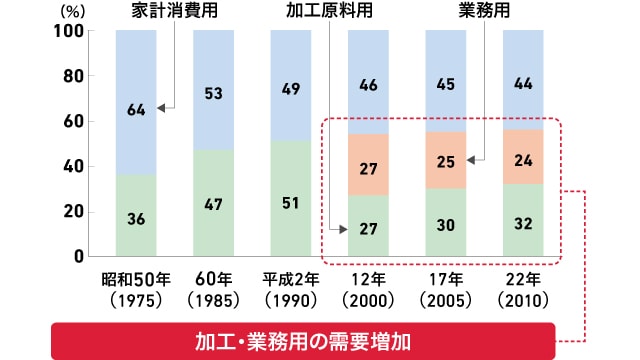

外食、中食などの普及によって、加工用野菜の需要が伸びています。なかでも最近伸びているのがキャベツで、キャベツ収穫機を導入した産地が各地で活気づいています。

そこで北海道と兵庫県という対照的な二ヶ所の産地で、それぞれの取り組みについて話をうかがいました。

北海道河東郡鹿追町では、平成3年から本格的にキャベツの生産が行われています。その中心となるJA鹿追町で、生産から流通までを含めて主導的に取り組み、産地の進化を見守り続けてきた、営農部農産課考査役の今田伸二氏に取り組みの考え方や経緯、今後の可能性などをうかがいました。

北海道鹿追町

JA鹿追町 鹿追町農業協同組合

営農部農産課考査役

北海道の十勝平野の北西端に位置する鹿追町(以下、同町)は、畜産の生産高が約7割で残り約3割を畑作が占めている。JA鹿追町(以下、同JA)がキャベツの産地化を進めたのは、畑作農家の減収が進むなか、野菜を取り入れた新たな取り組みとしてキャベツを導入したのが発端だ。それには同町の立地も影響している。十勝地域は、消費地から遠いことから、個人では出荷体制がつくれない。そのためキャベツに限らず、地元JAが主導的に産地づくりに係わるスタイルになっているのだ。

同町では昭和62年頃から、地域の有志でキャベツの生産を始めていた。その後、平成3年に同JAが出荷組合を組織したことから、本格的にキャベツ産地づくりへの係わりが始まったのだ。

まず同JAは、平成4年頃に収穫搬出機を開発。その後、平成5年頃に自動製函機を導入し予冷庫を建設。平成9年には育苗センターが完成した。「安定供給には機械収穫が必須。となると均一な苗をつくる必要があるんです」と今田氏。

全国を調べ歩き、採用されたのがヤンマーセル成型苗だった。

同時に、全自動野菜移植機PR2を導入して移植作業を省力化。1日に40a~最大80aの移植を実現。この頃、同町のキャベツ栽培面積が120haとピークを迎えた。

その際、収穫の作業負担を予想していたため、早期より収穫機の研究を始めるが精度面で苦戦。一方ヤンマーでは、農研機構(※1)などと共に平成11年頃からHC1、HC10の開発を進めたが、大きさなどの面で導入を断念。

平成12年頃、栽培面積がピークを過ぎるなか、その後もさまざまなメーカーと研究を進め、平成23年からヤンマー、オサダ農機(※2)、農研機構と収穫機の共同開発に着手し、平成24年にHC141・125が完成。

同25年度にHC141を導入し本稼働となった。キャベツ収穫機は「今までの研究成果を活かしつつ、育苗・移植と係わってくれたヤンマーさんが、収穫精度をさらに高め、大型化してまとめた感じです」と今田氏は微笑む。

前項で、同JAの収穫機開発は苦戦を強いられていたと書いたが、次の2つの要因から好転しはじめた。

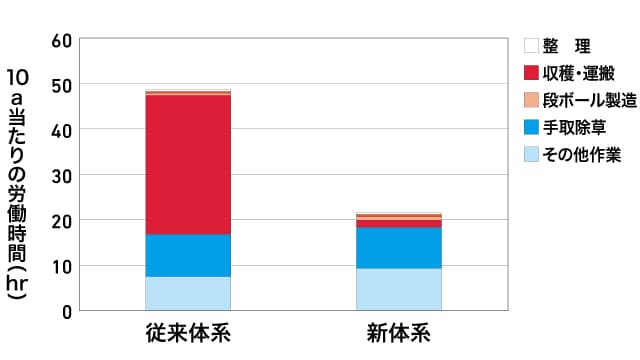

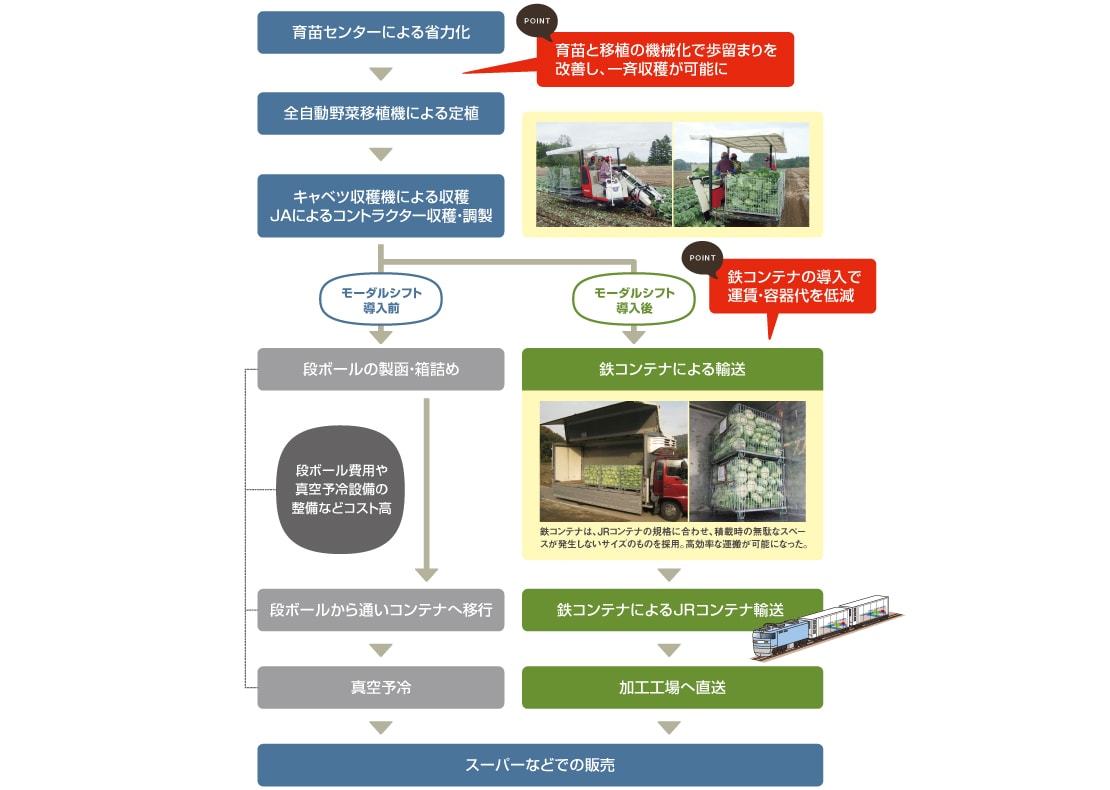

1つ目は、育苗と移植の機械化だ。育苗センターができ、移植機が導入されたことで歩留まりが改善。また一斉収穫までの環境が整った。

2つ目は発想の転換だ。

「平成9年頃、世の中の皆が“加工・業務用野菜”という観点でものを考えはじめたんです。これまで加工用は、生食に出せないモノを回すという考え方でしたが、180度転換し、加工用こそ品種や大きさ等の均一性が求められることがわかってきたんです」。

今田氏は、ここから常識を疑うことを学んだと語る。そこから“段ボールでキャベツを買う人は、本当にいるのか?”という素朴な疑問が生まれ、これが流通を変える発端となった。

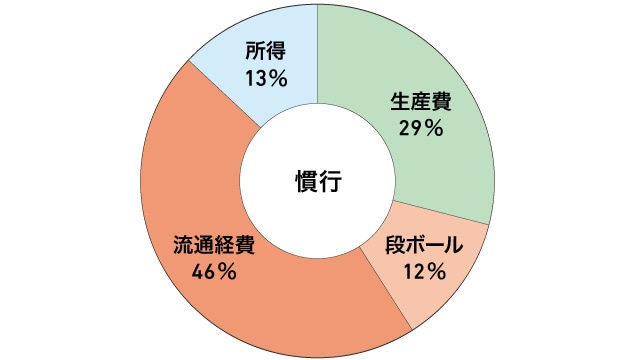

そもそも加工業者は、キャベツさえ入荷すればいいはず。段ボールは価格が高いし、箱詰めが手間だしゴミになる。しかし大型のコンテナにすれば、コストを下げてエコにもつながる。そして、収穫機の能力をフルに活かすことができる。 これで収穫機開発が一気に進んだ。

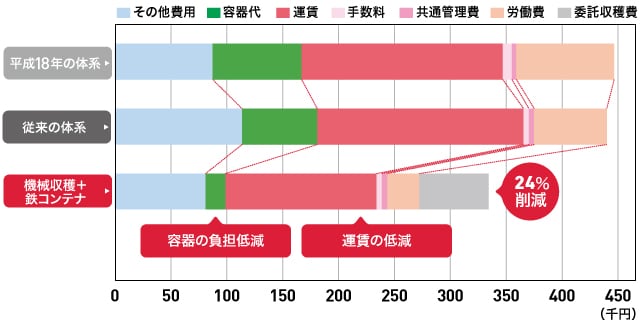

そして、その考え方を発展させたのが鉄コンテナとJRの5トン貨物コンテナを使ったモーダルシフトだ。

モーダルシフトとは、車や飛行機などCO2を大量に排出する輸送手段を、地球環境に優しい鉄道や船に転換することだ。

この発想は、収穫作業だけを考えていたのでは出てこない。視野を“流通”工程まで広げたことがポイントだ。その結果、鉄コンテナを2基積めるキャベツ収穫機HC141が完成した。

モーダルシフトについて同JAの面白いところは、より効率よく運べるように、鉄コンテナを改良したことだ。これによって、71%だった空間占有率を84%に高めた。またキャベツ三大コストの中の運賃、容器代が下がった。

収穫機開発の過程で今田氏が学んだのが、前後工程を考えながら開発に臨む“歩み寄り”の発想だ。

「私たちは加工業者さんと契約していますので、収穫精度にOKを出すのは彼らなんです。もちろん最初はカットの基準が厳しかったですが、やりとりを続けるうちにお互いの意識が変わり、ちょうど機械の精度も上がってきて、いいところで完成しました」。

同JAではヤンマーキャベツ収穫機HC141を2台導入し、JA主体で収穫作業を請負うコントラクターを組織。移植機も貸し出すため、農家の負担は移植・管理作業だけとなる。これも農家に対する“歩み寄り”だ。この広い視野が産地化を成功に導く、目に見えないポイントだろう。

同JAでは、現在15haまで落ち込んだ栽培面積を4~5倍に伸ばそうと考えるが、加工業者と契約するということは、何があっても出荷するのが絶対条件だ。収穫機の完成で勢いづく今田氏だが、先に述べたコントラクター組織のオペレータ確保が現在の課題だ。

「ウチの体制ができてないのに受けると、待ってくれていた業者さんに迷惑がかかります」と語る。産地拡大に向けて、もうひと頑張りだ。

そして同JAはビジョンも大きい。

十勝管内に集荷基地をつくり、野菜を混載する案、加工業者の工場を産地につくる案、JRの主要拠点にストック基地をつくる案などの提案を行っている。「今後は、立地をリスクにしないよう整備していきたい」と、夢を語る。今田氏は最後に「産地化のカタチは千差万別。各地域の特徴を活かして頑張ってください」と、産地化を目指す人や地域にエールを送ってくれた。

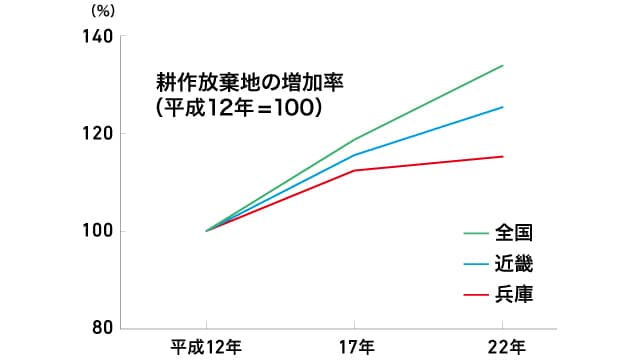

耕作放棄地や遊休地など未利用農地の増加、また担い手不足は、日本農業が抱える課題です。兵庫県にあるJA兵庫六甲(以下、同JA)の子会社、株式会社ジェイエイファーム六甲(以下、同社)では、未利用農地でキャベツを栽培することにより、これらの課題解消を模索しはじめました。

この取り組みを仕切る、同社総務部兼農業支援部課長の前中氏に詳しいお話をうかがいました。

兵庫県北区

株式会社ジェイエイファーム六甲

総務部兼農業支援部 課長

兵庫県は全国有数のキャベツ産地だ。特に県南部で、温暖な気候を活かして生食用キャベツがつくられている。しかし、現在、同JA管内では、890haの未利用農地があり、これを減らすのが同社の目的のひとつ。そこではじめたのが未利用農地での業務・加工用キャベツ栽培だ。

同社は“農地を護り農業の未来をひらく”を基本理念に、2013年9月に同JAの子会社として設立。現在、1名の役員と3人の社員、11名(時期により変動)のパートの合計15人体制で運営している。

農作業受委託部門と農業経営部門に分かれており、前者は土改剤散布20ha、草刈り4ha、移植・収穫各3haなどの作業を受託。後者は集積地15haのうち9.2haにキャベツを作付け。この9.2haで、担い手育成事業の一環としての取り組みが始まったのだ。

この取り組みの狙いは、単に未利用農地にキャベツを植えて、同社が収益を上げるだけではなく、ビジネスとして成立させることで、将来拡大が見込める仕事として、担い手不足の解消まで見据えている。これが最終的に産地の活性化につながる。

「未利用地を借りてキャベツを栽培しています。キャベツで経営が成り立つことを実証して、担い手のお手本となる農業経営事例(ビジネスモデル)をつくって、若い人や地域の農業を志す人に紹介したい。そのために取り組んでいるんです」と前中氏。そこで省力化を進めるために導入したのがヤンマーキャベツ収穫機HC141だ。

同社では、最初から機械化一貫体系の確立を前提にしていたので、キャベツ収穫機の導入は欠かせない。HC141は、実演を見に行き、その効率のよさや精度の高さからすぐに導入を決定した。ところが現在、稼働中のHC141についてうかがうと、操作や精度については問題ないが、まだまだ自分たちが、機械をフルに使いきれていないとはにかむ。

「機械自体の操作はしやすいんですが、収穫スピードに対して後ろの選別・調製作業をどのように合わせると最も効率がいいのか。ほ場条件や人的要素も関係するので、HC141の能力をフルに活かすための、オペレーションや体制について、試行錯誤しているところなんです」と前中氏。

もちろん、自分たちの満足のためにやっているのではない。担い手支援という最終目的を見据え、機械化による条件整備がビジネスモデルづくりに重要であることを理解したうえで、マニュアル化できないものかと模索しているのだ。

同社の取り組みは始まったばかりだが、大阪・神戸などの消費地に近く、気候は温暖で地域の栽培ノウハウもある。これで機械化が確立されれば鬼に金棒だ。担い手も注目するだろう。

「今後は、面積を増やすのではなく、まず経営収支の安定を図り、産地を引っ張っていく担い手にモデルを示したい。ウチで預かって、農業をしたい人が農地を引き継ぐ暖簾分けのような形を目指したい。そしてその後は、キャベツに限らず、同じようなスタイルで地域特産物を活性化していきたい」と、前中氏は意気込みを語ってくれた。