2022.11.08

水素エンジンの仕組みをわかりやすく解説!実用化に向けたメリットや将来性とは?

世界各国がカーボンニュートラルに向けて動く中、乗用車やトラック、船舶をはじめとした運輸部門においてもCO₂排出量を抑えた代替燃料への転換が求められています。そんな中、従来のディーゼルやガソリンエンジンに代わる新しい存在として注目を集めているのが水素エンジンです。

今回のY mediaでは、水素エンジンの基本的な仕組みやメリット、実用化に向けた動向など、今知っておきたい注目技術をわかりやすくご紹介します。

水素エンジンとは?

水素エンジンとは、従来の内燃機関の燃料を水素に置き換えたエンジンのことで、水素の燃焼反応を利用して動力を得ます。内燃機関は、ディーゼルやガソリンなどの燃料を燃焼させ、それによりエネルギーを得る原動機であるため「水素エンジン」=「ディーゼルやガソリンの代わりに水素を燃やして動くエンジン」と考えるとわかりやすいかもしれません。

水素は燃焼させると酸素と結びつき、水になります。理論上は、燃焼時にCO₂を排出しないため、化石燃料を使った従来のエンジンよりも環境への負荷が少ないといわれています。

水素エンジンとFCV(燃料電池自動車)の違いとは?

水素で走る乗り物といえば、既に市販化が進んでいるFCV(燃料電池自動車)を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。FCVは内燃機関ではなく、燃料電池内での水素と酸素の化学反応によって発電を行い、その電力でモータを稼働させて走る電気自動車です。水素と空気中の酸素を化学反応させることで、電気と水を発生させますが、FCVの動力は電気で、走行時には水のみが排出されます。

FCVには、主に次のような特徴があります。

・走行中のCO₂排出量はほぼゼロ(排出するのは水蒸気のみ)

・災害発生時には非常用電源として使用できる

・FCV用の水素は純度99.97%と高いが、価格も高い

水素エンジンもFCVと同様、原理的にはほとんどCO₂を排出しません。この点は同じです。

その一方で、同じ水素を扱っていても、水素エンジンは既存のエンジン技術を応用してつくられているため、発電の仕組みは異なります。

またFCV用の水素は純度99.97%と高く、その分コストがかかります。一方、水素エンジンは純度の低い水素にも対応できるため、将来的にはFCVよりもリーズナブルに燃料を供給できるようになるかもしれません。

水素エンジンの基本的な仕組みをわかりやすく解説

先ほど、水素エンジンの仕組みは、従来の内燃機関の延長線上にあるとお伝えしました。とはいえ、「そもそもガソリンエンジンがどのような仕組みで動いているのかわからない」という方も多いでしょう。

そこでここからは、ディーゼルエンジンと水素エンジンを比較しながら、その仕組みをわかりやすくご紹介します。

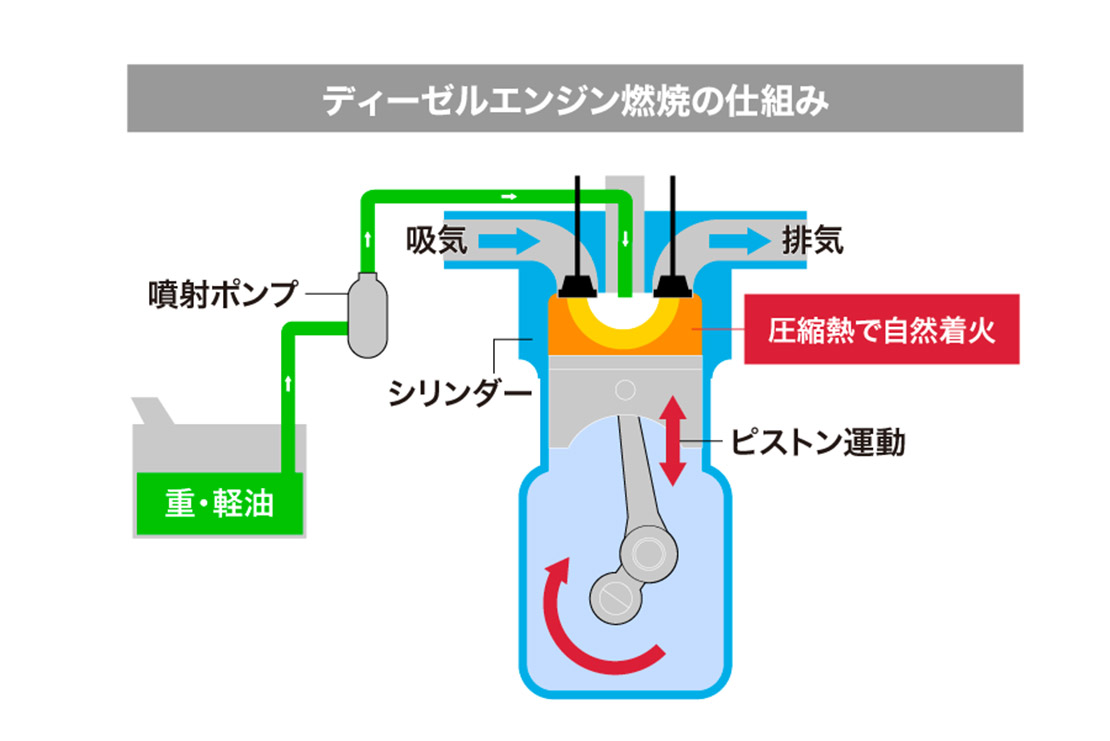

ディーゼルエンジンの仕組み

ディーゼルエンジンは、着火性がいい軽油を燃料としています。シリンダー内で空気を圧縮することで高温になった空気に燃料を霧状にして噴射することでピストン(往復)運動を起こし、走行に必要な回転力を得て走行します。

水素エンジンの仕組み

水素エンジンがディーゼルエンジンと大きく異なるのは、燃料に水素が使われていることです。内燃機関で水素と空気(酸素)を燃やして発生する水蒸気や窒素、余剰酸素などによって、作動ガス全体の圧力を上昇させることでピストンを動かし、走行に必要な動力を生み出します。

水素エンジンのメリットと従来のエンジンとの違い

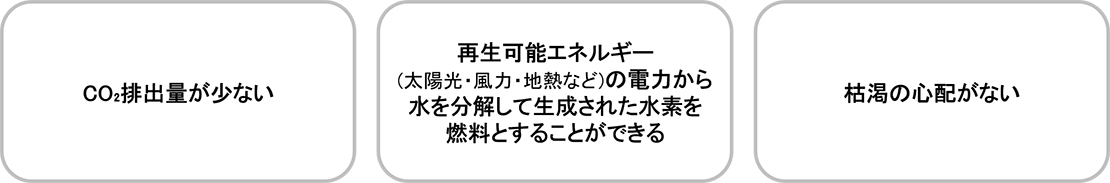

水素エネルギーをエンジンの燃料として活用することはさまざまなメリットがあります。

- CO₂排出量が少ない

- 再生可能エネルギーの電力から水を分解して生成された水素を燃料とすることができる

- 枯渇の心配がない

順番に確認していきましょう。

CO₂排出量が少ない

1つ目のメリットは、CO₂排出量を最小限に抑えられることです。これは水素の性質に由来します。従来のエンジンの燃料であるガソリンは、石油から作られています。石油は化石燃料のひとつですから、燃焼するとCO₂を排出します。

一方、水素エンジンの燃料である水素は、燃焼すると空気中の酸素と反応して水になるという性質があります。つまり、走行時にはほとんどCO₂を排出しません。

再生可能エネルギーの電力から水を分解して生成できること

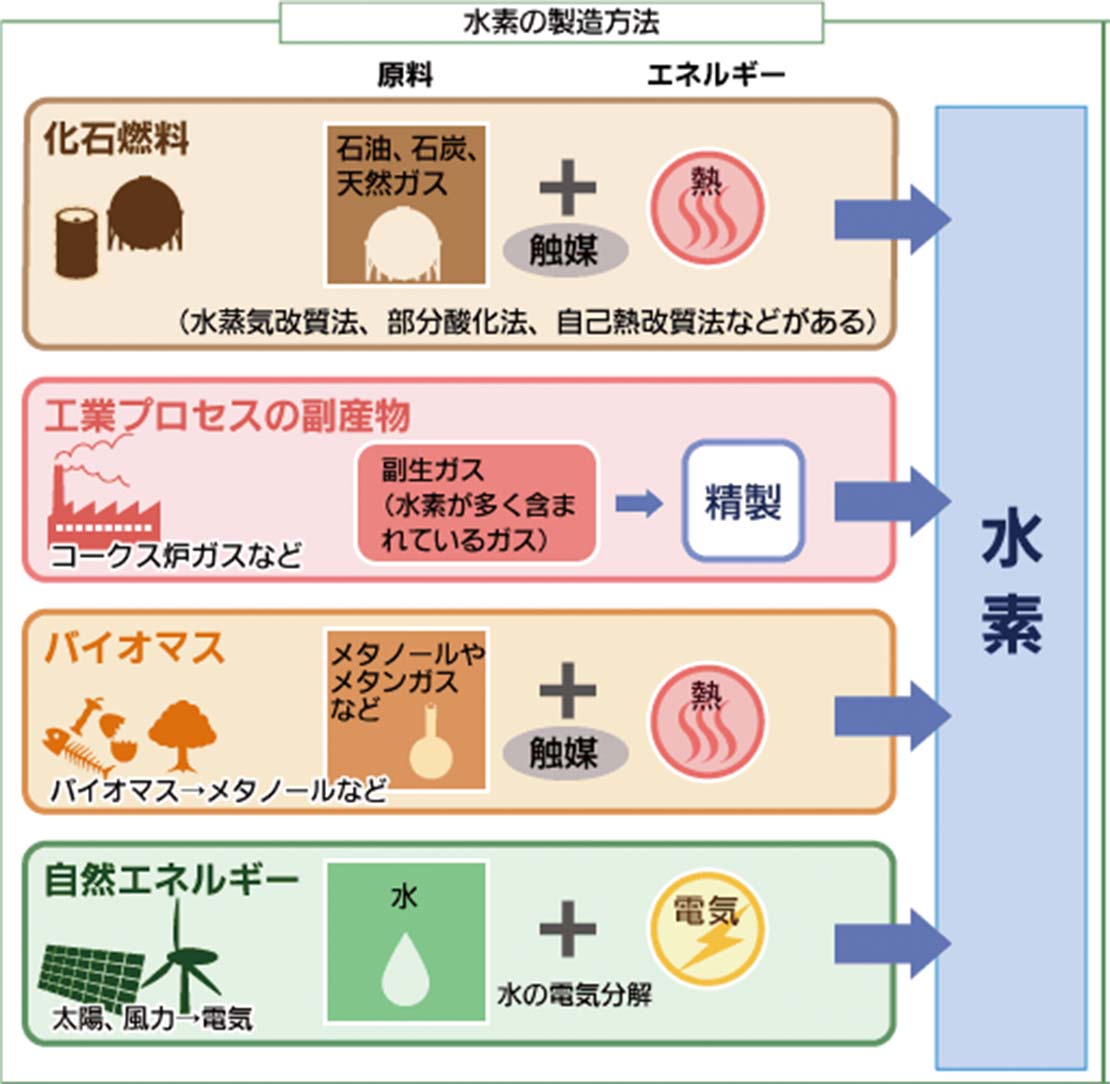

2つ目のメリットは、再生可能エネルギー由来の電力から、水を分解して水素を生成できることです。地球上にある水素の多くは、水や他の元素との化合物として存在しています。そのため、まずは以下のいずれかの方法で水素をつくり出す必要があります。

・化石燃料から生成する

・工業プロセスの副産物から精製する

・バイオマスから生成する

・自然エネルギーによる水の電気分解を応用して生成する

中でも注目を集めているのが、自然エネルギーの電力から水を電気分解して水素を作る方法です。太陽光・風力などの自然エネルギーは、「再生可能エネルギー」とも呼ばれており、温室効果ガスを排出しない貴重な国産エネルギー源として注目を集めているのですが、現時点ではコストが高く、利用量は増えていません。将来的に普及が進めば、水素エンジンの実用化に大きく貢献してくれるでしょう。

地球上にたくさん存在するため枯渇の心配がない

3つ目のメリットは、エネルギー資源の枯渇の心配がないことです。水素は、枯渇性の化石燃料(石油や石炭)とは異なり、再生可能エネルギー由来の電力と水があれば、無限に取り出せるためです。

環境に優しく、かつ地球上にたくさん存在する水素は、まさにクリーンで汎用性の高い持続可能なエネルギーと言えるのではないでしょうか。

ガソリン車・電気自動車・水素自動車の違いと仕組み

1886年、世界で初めてガソリンエンジンを搭載した車が誕生しました。開発者は、メルセデス・ベンツの生みの親「カール・ベンツ」です。それから100年以上もの間、世界ではたくさんのガソリン車がつくられてきました。

しかし、近年は、地球温暖化対策として電気自動車や水素自動車など、ガソリン車に代わる新しい車が注目を集めています。とはいえ、「話題には聞くけれど実際に何が違うの?」と思っている人も多いでしょう。

⚫︎水素自動車・ガソリン車・電気自動車の違い

それぞれの違いは、燃料や動力、走行時の排出物の3つで表すことができます。ここでは、それぞれの仕組みについて詳しく見ていきましょう。

ガソリン車の仕組み

日本で最もポピュラーな車といえば、ガソリン車です。その名の通り、石油由来のガソリンを原動力にして動く車です。

ガソリン車には、燃料であるガソリンを入れる給油口、走行時に必要なガソリンを貯めておく燃料タンク、そしてエンジンがあります。燃料タンクから送られてきたガソリンと空気をピストン運動によって圧縮・燃焼することで爆発を起こし、車を動かしています。

⚫︎ガソリン車が動く仕組み

安定性のある走行が叶う一方、走行時にはマフラーから排気ガスとしてCO₂が排出されるため、近年は世界各地でガソリン車の販売を廃止する動きが高まっています。

電気自動車の仕組み

地球環境に優しい自動車として、電気自動車を思い浮かべる方も多いでしょう。電気自動車とは、電気を燃料にして走る車のこと。バッテリーに蓄えられた電気でモータを回転させることで、走行に必要なエネルギーを得る仕組みです。

電気自動車は、ガソリンを使用しないため、給油口や燃料タンク、エンジンは搭載されていません。これらの代わりとなるのが、燃料である電気を自動車に入れる充電口、走行時に必要な電気を貯めておくバッテリー、バッテリーに充電された電気を走行時に必要なエネルギーに変えるモータの存在です。

⚫︎電気自動車が動く仕組み

電気自動車は電気を燃料としているため、走行時に排気ガスを排出しません。充電に時間がかかるものの、車に充電された電気は、地震などの災害時や停電時の非常用電源としても活用できます。

水素自動車の仕組み

電気自動車に続いて注目を集めているのが、水素エンジンを搭載した水素自動車です。水素自動車は、水素を燃料にして走る車で、既存のエンジン技術を応用して現在も開発が進められています。ガソリン車がガソリンスタンドで給油を行うのと同じように、水素自動車は水素ステーションで水素を補給します。

⚫︎水素自動車が動く仕組み

エンジンの中で水素と空気を圧縮・燃焼させますが、先ほどもご紹介した通り、水素には燃焼すると空気中の酸素と反応して水になるという性質があります。

そのため、走行時に排出されるのは水のみ。地球温暖化の原因となるCO₂は排出されません。ガソリン車に代わる未来のエコカーとして期待を集めていますが、技術面などの課題が多く現時点では市販化に至っていません。

水素エンジンの実用化と将来性

それでは最後に、水素エンジンの実用化と将来性について考えていきましょう。

水素エンジンの実現は一見遠い未来のように感じるかもしれませんが、実は既に多くの企業が水素エンジンの実用化に向けて取り組んでいます。

自動車・二輪車における水素エンジンの実用化と将来性

水素エンジンの研究の歴史は古く、日本では1970年代に初めて武蔵工業大学(現在:東京都市大学)が水素エンジンを動かし、その後水素自動車のデモンストレーションを実施しました。

2021年4月には、トヨタ自動車が水素エンジンの技術開発に取り組むことを発表。同年5月に開催された「スーパー耐久シリーズ2021」に水素エンジンを搭載した競技車両で出場し、大きな話題になりました。

さらに2022年9月には、カワサキモータース株式会社が、研究開発中の二輪車用水素エンジンを搭載した研究用バギーを初公開するなど、自動車・二輪車業界は水素エンジンの実用化に向けて大きくリードしています。

トヨタ自動車は、2023年シーズンも「ENEOS スーパー耐久シリーズ2023 Supported by BRIDGESTONE」に出場。2023年11月11日・12日に開催された最終戦「第7戦 S耐ファイナル 富士4時間レースwithフジニックフェス」には、液体水素を燃料として搭載した水素エンジンカローラで参戦しました。

エンジンの液体水素ポンプの昇圧性能と耐久性を向上させることで、ガソリンエンジンと同等レベルの出力を実現。水素エンジンカローラは、見事完走を果たしました。

さらに11月11日には、トヨタ自動車の中嶋裕樹副社長が現地に集まった報道陣に向けて、オーストラリアの公道で水素エンジンを搭載したハイエースの走行実証をスタートしたことを発表しました。

スーパー耐久シリーズで鍛え上げてきた水素エンジン技術の実用化・市販化に向けた、新たな挑戦が始まったのです。

ハイエースのパッケージは、従来のエンジン車と全く同じ仕様を実現。航続距離(燃料を最大積載量で積んで走行できる距離)は、200km前後です。メルボルンの公道は、山道や住宅街などバラエティに富んでおり、サーキットでのレースとはまた違った予測のつかないハンドル操作や走行性能が求められます。

トヨタ自動車が、長い年月をかけて開発を続けてきた水素エンジンの新たな挑戦。未来のエコカーと言われる水素自動車が店頭に並ぶ日は、そう遠くないかもしれません。

船舶における水素エンジンの実用化と将来性

水素エンジンの研究・技術開発は、陸だけでなく、海の世界にも広がっています。

海上輸送分野においては、これまでに水素エンジンのほかにも水素燃料電池やバッテリが候補に上がっていましたが、いずれもコストが高く、航行距離の長い大型の内航船・外航船への適用には課題がありました。

しかし、バッテリと比較し、エネルギー体積密度が高い水素エンジンを実用化できれば、海上輸送分野も脱炭素化に向けて大きく前進できるはずです。

もちろん、水素エンジンの実用化には多くの課題があります。水素は非常に燃えやすい気体であるため、エンジンとして活用するためには安定的な燃焼コントロールが必要です。また水素は分子が小さく漏れやすい性質があるため、気体を密封するためのガスシール技術を確立しなければなりません。

純国産エンジンメーカーの共同開発で水素エンジンの実用化に挑む|まとめ

国際社会においては、地球温暖化の原因となるCO₂排出量を削減することが強く求められています。日本でも「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」が発表され、脱炭素化の流れが大きく加速しました。

燃えやすく、無臭、さらには燃焼時にはCO₂の排出を伴わない水素は、まさにエンジンの活用に最適なカーボンフリーエネルギーです。加えて、再生可能エネルギーの電力から水を分解して生成できること、枯渇の心配がないことからも、従来のエンジンにはない新たな可能性を感じます。

しかしながら、水素エンジンの実用化にはまだまだ課題が残るのも事実です。実用化・市販化を実現させるためには、国や自治体、関連の業界が力を合わせ、研究・技術開発を進めることが大切です。

ヤンマーパワーテクノロジー株式会社は2021年4月、川崎重工業株式会社、株式会社ジャパンエンジンコーポレーションと純国産エンジンメーカーとしての技術を結集するコンソーシアムを結成し、外航・内航大型船向けに世界に先駆け舶用水素燃料エンジンを共同開発することに合意しました。

同年8月には「HyEng株式会社」を設立し、水素燃料エンジンの共同開発・市場投入に向けた取り組みをさらに前進させることで、将来的な水素燃料船の普及拡大に貢献し、日本海事産業の活性化と船舶分野の脱炭素化による持続可能な社会の実現を目指します。

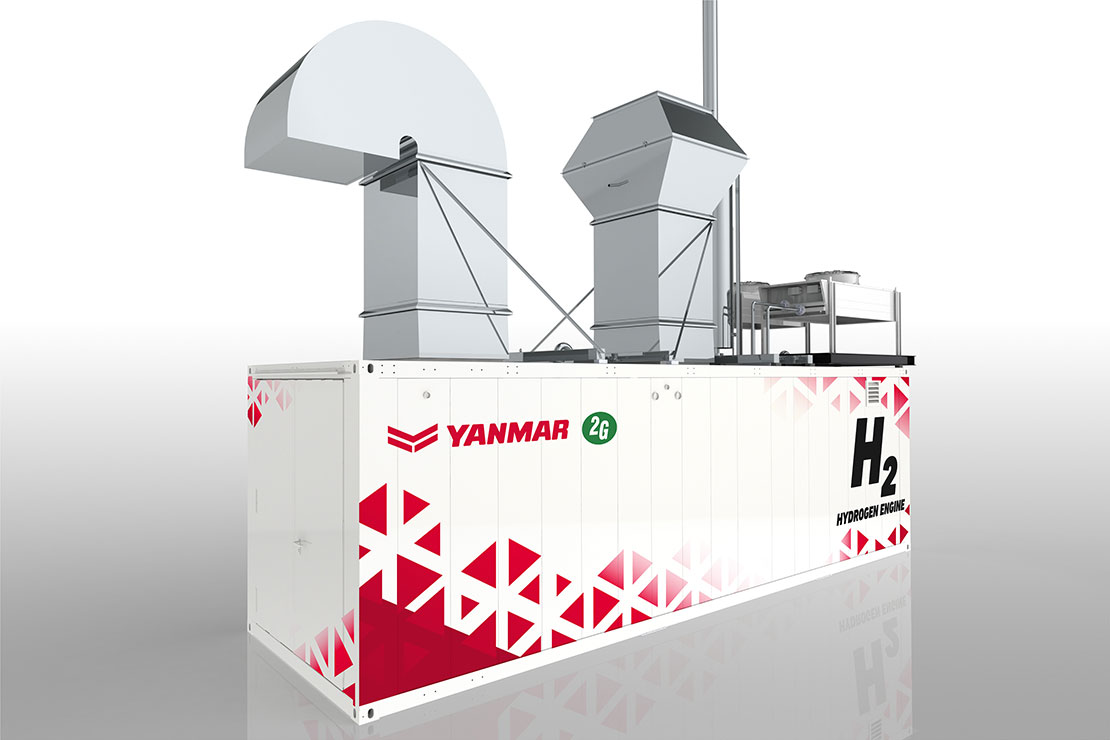

また、ヤンマーエネルギーシステム株式会社は、ドイツの2G社製100%水素燃料コージェネレーションシステムの日本での取り扱いを2022年度内に開始することを決定しました。今後は自社製のエンジンでも水素燃料に対応できるよう技術開発を進めています。

その他、ヤンマーでは、トヨタ自動車の燃料電池自動車「MIRAI」の部材を活用した舶用水素燃料電池システムの開発、試験艇による実証試験を通じて、実用化に向けて取り組んでいます。

企業の枠組みを超え、今まさに、水素社会への扉が開かれようとしています。

水素エンジンの実用化に向け、大きな一歩を踏み出したヤンマーの今後の取り組みにぜひご注目ください。

関連キーワード

関連キーワード この記事をシェア

この記事をシェア