2022.09.22

SDGsとは?17の目標と私たちにできることを簡単&わかりやすく解説!

「SDGs(エス・ディー・ジーズ)」という言葉を聞いたことはありませんか?

私たちが暮らしている地球では、たくさんの人や動物、植物が支えあって生きています。

しかし実は今、地球はさまざまな問題を抱えています。

世界では学校に行きたくても行けない子どもたちがいたり、安全な水が飲めない国で暮らす人がいたり、たくさんのゴミが海に捨てられ、そこで暮らす魚たちが死んでしまったりするなど、多くの課題に直面しています。

SDGsは、そんな多くの課題を解決して、地球をこの先もずっと住み続けられる場所にしようという世界の目標です。

この記事では、SDGsをこれからはじめて勉強する小学生や中学生にもわかりやすいように「SDGsの17の目標と私たちにできること」をご紹介します。

人と自然が共に暮らし持続可能な社会の実現を目指すヤンマーと一緒に、SDGsについて学んでいきましょう!

SDGs(持続可能な開発目標)とは?わかりやすく解説

SDGsとは、Sustainable Development Goalsの頭文字をとったもので、地球上のさまざまな問題を解決するために、世界中の国々が力を合わせて2030年までに達成しようと決めた17の目標のことです。

Sustainable Development Goalsは、日本語に言い換えると「持続可能な開発目標」となります。

この「持続可能な開発目標」とはどういう意味でしょうか?

たとえば、世界の平均気温は今どんどん高くなっています。これが地球温暖化です。地球温暖化が進むと、ゲリラ豪雨や台風が頻繁に起きて食べ物が収穫できなくなったり、絶滅する動物が増えたりしてしまいます。こんな世界は持続可能ではありませんよね。

持続可能とは、今もそして未来も続いていくこと。つまり、SDGsは地球をずっと持続させる、人々が暮らし続けられるようにするための目標です。

またSDGsでは、「誰一人取り残さない」という考え方を大切にしています。SDGsはこの地球に住むすべての人々が力を合わせて達成しなければならない世界共通の目標なのです。

SDGs169のターゲットとは?

みなさんは何か達成したいことがあった時、どのように目標を立てていますか?

例えば、「次のテストでいい点数を取りたい」と思った場合はどうでしょう。

なんとなく「テストで今よりもいい点数が取りたい」と思っている人よりも「国語のテストで80点以上取る」「そのために毎日7時に起きて30分漢字の勉強をする」といったように具体的な目標や方法を決めている人の方が、よりいい点数が取れそうですよね。

SDGsも同じです。SDGsの17の目標には、「こんな世の中にしたい」といった理想像や、目標を達成するための具体的な方法が細かく決められています。これがSDGsのターゲットで、全部で169個あります。

SDGs169のターゲットについて詳しく知りたい人は、この下のリンクにアクセスして外務省の「SDGグローバル指標(SDG Indicators)」をチェックしてみてくださいね。

SDGs・MDGsそれぞれの意味は?

SDGsと似た言葉に、MDGs(エム・ディー・ジーズ)があります。

実はこの2つのうち、歴史が古いのはMDGsです。MDGsは、ミレニアム開発目標(Millennium Development Goals)の頭文字をとったもので、2000年の国連ミレニアムサミットで決められました。

MDGsでは、貧困と飢餓の撲滅やジェンダー平等推進と女性の地位向上など、2015年までに達成すべき全部で8つの目標が定められていました。

【目標1】極度の貧困と飢餓の撲滅

【目標2】初等教育の完全普及の達成

【目標3】ジェンダー平等推進と女性の地位向上

【目標4】乳幼児死亡率の削減

【目標5】妊産婦の健康の改善

【目標6】HIV/エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止

【目標7】環境の持続可能性確保

【目標8】開発のためのグローバルなパートナーシップの推進

およそ15年間にわたって行われたMDGsの取り組みでは、達成できた目標とできなかった目標があり、さらに、この15年の間で世界中では新たな問題が次々に起こってしまったのです。そのため、達成できなかった課題や新たな問題に対応するべく、「誰一人取り残さない世界へ」を目標にSDGsが誕生しました。

SDGsとMDGsの違い

SDGsとMDGsには大きな違いがあります。MDGsは主に発展途上国の問題を解決するためのもので、先進国はそれを援助する立場でした。しかし、SDGsでは発展途上国と先進国が共に協力して、経済・環境・教育にまつわる17の目標に取り組もうという方針に変わっています。

また、MDGsでは2015年までの達成を目指していましたが、SDGsでは2030年までの達成を目指している点も大きな違いです。

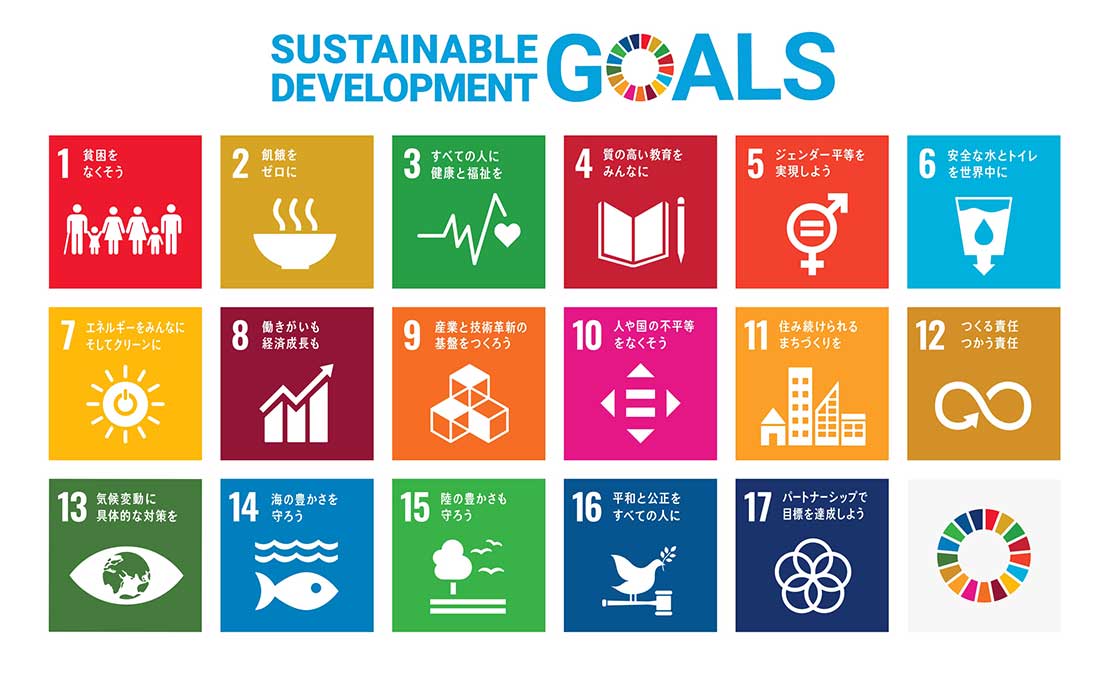

SDGsの17の目標と私たちにできること

SDGsには、2030年までに達成すべき17の目標があります。これは、地球に住むすべての生き物がこれからも幸せに生きていくための目標です。SDGsで掲げられている17の目標を知って、私たちにできるアクションを一緒に考えてみましょう。

【目標1】 貧困をなくそう

【目標2】 飢餓をゼロに

【目標3】 すべての人に健康と福祉を

【目標4】 質の高い教育をみんなに

【目標5】 ジェンダー平等を実現しよう

【目標6】 安全な水とトイレを世界中に

【目標7】 エネルギーをみんなにそしてクリーンに

【目標8】 働きがいも経済成長も

【目標9】 産業と技術革新の基盤をつくろう

【目標10】人や国の不平等をなくそう

【目標11】住み続けられるまちづくりを

【目標12】つくる責任つかう責任

【目標13】気候変動に具体的な対策を

【目標14】海の豊かさを守ろう

【目標15】陸の豊かさも守ろう

【目標16】平和と公正をすべての人に

【目標17】パートナーシップで目標を達成しよう

目標1. 貧困をなくそう

●あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

世界には、お金がなくて十分にご飯が食べられなかったり、人身売買といって子どもを売ってしまったりする国もあります。貧困は遠い世界の話ではありません。日本では子どもたちの約7人に1人が貧困状態にあると言われていて、たくさんの子どもたちが苦しい生活を送っています。今は何不自由なく暮らしていても、災害が起きたり、お父さんやお母さんが働けなくなったりしてしまったら、生活が苦しくなってしまうかもしれません。貧困は他人事では済まされない問題なのです。

「貧困をなくそう」を達成するために私たちにできること

そんな中、近年貧困家庭の子どもへの支援活動として注目を集めているのが「こども食堂」です。家族そろってご飯を食べることが難しい子どもたちに対して、無料や少しのお金で栄養のある温かい食事を届ける取り組みで、食事の提供の他に、地域の人々の交流の場としての役割も果たしています。

こども食堂のボランティア活動に参加したり、寄付をしたりすることで、貧困問題に関わることができます。

目標2.飢餓をゼロに

●飢餓を終わらせ、⾷料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

世界には十分な食料を得られずに栄養が不足し、健康を保てない人たちがたくさんいます。これを飢餓(きが)と言います。飢餓の原因のひとつに自然災害が挙げられます。地震や洪水、干ばつなどが頻繁に起こる地域では、農作物がうまく育ちません。飢餓の問題は、そこで暮らす人々の健康状態を悪化させ、さらには地域の発展を困難にします。

「飢餓をゼロに」を達成するために私たちにできること

飢餓を終わらせるためには、環境破壊をやめ、将来もずっと農業を続けられる仕組みを広めていかなくてはなりません。環境問題や栄養について本やインターネットで調べたり、ボランティアに参加したりしてみましょう。

農薬や化学肥料を使わずに育った野菜を選ぶことも、持続可能な農業を応援することに繋がります。

目標3. すべての人に健康と福祉を

●あらゆる年齢のすべての⼈々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

日本ではケガをしたり病気になったりしたら、病院で治療を受けることができます。しかし、世界では、病気になっても病院に行けないだけでなく、ワクチンで防げたはずの病気にかかるなどして、多くの人が命を落としています。

「すべての人に健康と福祉を」を達成するために私たちにできること

健康問題は、世界だけの問題ではありません。日本でも、タバコやアルコール、悪い生活習慣によって重い病気にかかってしまう人がいます。

私たち一人ひとりが健康を意識して生活することで、本当に医療を必要としている人の元に病院や救急車を使ってもらうことができます。

目標4. 質の高い教育をみんなに

●すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する

日本では、ほとんどの人が文字を書いたり読んだりできます。その一方で世界では学校に行けない子どもたちが、家事を手伝ったり働いたりして過ごしています。読み書きができないまま大人になると、収入の高い仕事に就くことができない、詐欺や危険な目に合いやすくなるなど、さまざま面で不利になってしまいます。

「質の高い教育をみんなに」を達成するために私たちにできること

発展途上国の中には、勉強に必要な文房具や教科書が足りない国もあります。日本をはじめとした先進国が、学びの場や環境を整えていくことが大切です。たとえば、使い終わったランドセルや文房具を発展途上国の子どもたちに寄付することも、立派なアクションのひとつです。

インターネットで寄付先を探してみましょう。

目標5. ジェンダー平等を実現しよう

●ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う

これまでに「男の子なんだから弱音をはいちゃダメ」「もっと女の子らしくしなさい」などと言われて、嫌な気持ちになったことはありませんか? ジェンダーとは、社会の中でいつの間にかつくられた「男らしさ」や「女らしさ」を無意識に決めつけている男女の違いのことです。日本にも、こうした決めつけや差別によって苦しい思いをしている人がたくさんいます。

「ジェンダー平等を実現しよう」を達成するために私たちにできること

こうしたジェンダーによる差別を解決するためには、私たち一人ひとりの思い込みを変えることが大切です。「女の子だから」「男の子だから」という思い込みにとらわれず、自分が好きなことにどんどん挑戦してみましょう。

子ども時代に夢中になって取り組んだことが、未来の仕事に繋がるかもしれません。

目標6. 安全な水とトイレを世界中に

●すべての人々の水と衛生施設の利用可能性と持続可能な管理を確保する

水は生活になくてはならないものです。日本には安全に水を利用できる環境が整っていますが、世界には安全な水が飲めない国がたくさんあります。水が不足して十分なトイレ環境が整備できない国や、トイレの後に手が洗えず病気になってしまう子どもも少なくありません。

「安全な水とトイレを世界中に」を達成するために私たちにできること

みなさんは、お風呂に入る時や食器を洗う時、ついつい水を出しっぱなしにしていませんか? 水の大切さを理解して、節水に取り組みましょう。

お風呂の残り水で洗濯をしたり、コップに水を貯めて歯を磨いたり、水の使い方を工夫できる場面を探してみてください。

目標7. エネルギーをみんなに そしてクリーンに

●すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する

私たちの生活に欠かせない電気は、石油や石炭といった化石燃料を燃やすことによってつくられています。しかし、たくさんの化石燃料を燃やした結果、二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスが増え、地球温暖化がますます進んでいるとも言われています。

「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」を達成するために私たちにできること

そこで今注目を集めているのが、二酸化炭素を排出しない「再生可能エネルギー」です。再生可能エネルギーには、太陽光発電や風力発電、水力発電などさまざまな種類があります。

日頃から節電を心掛けるとともに、自宅の電力を再生可能エネルギーに切り替えることも、エネルギー問題を解決するための大きな一歩です。

目標8. 働きがいも経済成長も

●包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する

世界では、お金のために売られて、危険な環境で無理やり働かされている子どもたちがたくさんいます。中には、法律で禁止されている薬物の密売や、命に関わるような危険な仕事を強制されている人もいます。働いても十分なお金がもらえず、貧困から抜け出せず苦しんでいます。

「働きがいも経済成長も」を達成するために私たちにできること

SDGsでは、性別や年齢、障がいの有無に関わらず、誰もが人間らしくやりがいをもって働ける社会を目指しています。こうした働き方を「ディーセント・ワーク」と呼んでいます。お父さんやお母さん、学校の先生はどんな働き方をしているでしょうか?

身近な大人にインタビューして、未来の働き方を想像してみましょう。

目標9. 産業と技術革新の基盤をつくろう

●強靱(レジリエント)なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの推進を図る

みなさんは「インフラ」という言葉を聞いたことはありますか? インフラストラクチャーの略で、水道や電気、道路、インターネットなど、私たちの生活に欠かせない設備のことです。例えば、先進国のインターネット普及率は約90%ですが、発展途上国の中には基本的な通信インフラが整っていない国も多くあり、特に開発が遅れている国ではたったの27%と言われています。他にも道路が未整備な国、電力供給が不安定な国などは、生活が不便になるだけではなく、経済の発展を遅らせてしまうため、新しい産業への取り組みや、発展を促すためにも技術革新を進めることが大切です。

「産業と技術革新の基盤をつくろう」を達成するために私たちにできること

私たちが暮らす日本には、世界に誇れる技術や製品がたくさんあります。その技術を日本だけではなく、インフラを必要とする他の国にも伝えていくことで、人々の生活は豊かになっていくはずです。

まずはパソコンやスマートフォンを使って、インターネットや道路、発電所、水道など日本のインフラがどのように成り立っているのかを調べて、身近な人にシェアしてみましょう。

目標10. 人や国の不平等をなくそう

●各国内及び各国間の不平等を是正する

世界の財産は、ほんの一握りのお金持ちに集中していると言われています。その一方で、世界には十分な栄養が取れず亡くなってしまう人もたくさんいます。こうした極端な格差や不平等を減らすためには、豊かな暮らしをしている人のお金の一部を、税金や福祉事業などを通して貧しい人に分け与えていかなければなりません。これを「富の再分配」と言います。

「人や国の不平等をなくそう」を達成するために私たちにできること

世の中の格差を広げる理由に「差別」があります。差別は、性別や生まれた国、障がいの有無、宗教など、さまざまな理由から起こります。

目標を達成するためには、こうした差別を減らして、一人ひとりの個性や違いを認め合っていくことが大切です。

目標11. 住み続けられるまちづくりを

●包摂的で安全かつ強靱(レジリエント)で持続可能な都市及び⼈間居住を実現する

都会にはたくさんの人が暮らしています。おしゃれなお店や多くの会社が集まっていて、生活に便利な都会は確かに魅力的ですよね。しかし、人が集まることで、問題が起こることもあります。例えば、人が多い都会では災害時にパニックが起きやすいと言われています。人が密集している都会で大きな地震が起こったら、救助に向かう人の数が足りずに、多くの人が犠牲になってしまうかもしれません。

「住み続けられるまちづくりを」を達成するために私たちにできること

地元のお店で買い物をしたり、地域で行われているイベントに参加したりして、自分の暮らすまちを知ることも「まちづくり」のひとつです。

どんなまちだったら住み続けたいか、友達や家族と一緒に考えてみましょう。

目標12. つくる責任つかう責任

●持続可能な生産消費形態を確保する

まだ食べられるもの、まだ着られるものを捨てていませんか? 本当は食べられるのに捨てられてしまう食品のことを「食品ロス」と言い、まだ使えるものを捨ててしまうことは、地球の資源を無駄にしていることと同じです。二酸化炭素をたくさん排出したり、海の水が汚れたりして、環境破壊にもつながるため、未来の資源やエネルギーを保っていけるよう、無駄な生産や消費は控えることが大切です。

「つくる責任つかう責任」を達成するために私たちにできること

地球の環境を守るためには、本当に必要なものだけをつくったり使ったりすることが大切です。身近なところで言えば、買い物も大きなアクションのひとつです。詰め替えができる商品を選ぶ、マイバッグを持ってレジ袋を断るなど、私たちにできることはたくさんあります。

外食やスーパーに出かける時は、はじめから自分の食べられる量だけ購入することで、食品ロスを減らすことができます。

目標13. 気候変動に具体的な対策を

●気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

人間のさまざまな活動によって、「温室効果ガス」と呼ばれる二酸化炭素やメタンの量が増えると、地球の温度はどんどん上がってしまいます。地球温暖化が進むと、地球上のあちこちで環境問題が起こります。これが気候変動です。台風や洪水など自然災害が増えたり、感染症が流行したりして、たくさんの動物や人が命を落としてしまうかもしれません。

「気候変動に具体的な対策を」を達成するために私たちにできること

気候変動を止めるためには、地球温暖化の原因となっている二酸化炭素の排出量を減らさなくてはなりません。私たちにできることは、少しでも電気の使用を減らすことです。

使っていない部屋のクーラーは消す、冷蔵庫を開けっぱなしにしない、見ていないテレビは消すなど、できることからアクションを起こしましょう。

目標14. 海の豊かさを守ろう

●持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利⽤する

人間が魚を獲りすぎたり、海にゴミや排水を捨てたりしたために、海の環境が悪くなっています。その代表的な存在がプラスチックゴミによる海洋汚染です。人間によってつくられたプラスチックゴミの破片を、魚が間違えて食べてしまうと、魚たちの体の中に有害物質が取り込まれてしまいます。そして今度は、その魚を食べる人間にも悪い影響が出てしまうのです。

「海の豊かさを守ろう」を達成するために私たちにできること

この問題を解決する一つの策として、私たち一人ひとりが不要なプラスチックやビニールの使用を減らさなくてはなりません。普段からマイボトルやマイバッグを持ち歩いて、ペットボトル飲料やレジ袋を断ってみましょう。飲み終わったペットボトルはきれいに洗ってリサイクルに出すことも大切です。

最近ではリサイクル素材や植物由来の素材だけを使用した環境にやさしいペットボトルも開発されています。

目標15. 陸の豊かさも守ろう

●陸上生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

私たち人間は、さまざまな生き物と関わりあって生きています。これを生物多様性と言います。ところが今、地球温暖化や森林伐採など、人間の活動によって居場所を失った生き物たちが絶滅の危機にさらされています。人間がいつまでも豊かな自然と暮らしていくためには、森を守ることが必要です。そうすることで、生き物たちの生きる場所を守ることにつながります。

「陸の豊かさも守ろう」を達成するために私たちにできること

生き物を絶滅の危機から救うためには、森林を守らなくてはなりません。

植林活動に参加する、丁寧にゴミを分別する、森を守る「FSCマーク」のついた商品を買うことなどから始めてみましょう。

目標16. 平和と公正をすべての人に

●持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

世界では、暴力や戦争によって命を落とす人々が後を絶ちません。中には子ども兵士として、大人と一緒に無理やり戦争に参加させられている子どももいます。

「平和と公正をすべての人に」を達成するために私たちにできること

すべての人が安心して生活を送るためには、みなさん一人ひとりの声が大切です。日本では18歳になると、国や地域の選挙に参加できる選挙権を持つようになります。

日頃からテレビや新聞、インターネットを通して平和について学ぶことはもちろん、ぜひ選挙への投票を通してみなさんの声を届けてみてください。

17. パートナーシップで目標を達成しよう

●持続可能な開発のための実施⼿段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する

SDGsの目標は、ひとつの国だけでは達成できません。みんなが手を取り合ってアクションを起こすことで、初めて目標に近づくことができます。この考え方をパートナーシップと言います。

「パートナーシップで目標を達成しよう」に向けて私たちにできること

パートナーシップは、私たちの身近なところにも存在します。ぜひ、お父さんお母さん、友達、学校の先生、地域の人たちなど、身近にいる人を大切にしてください。そして困った時はお互いに助け合い、みんなでSDGsの目標を達成しましょう。

SDGsにおいて企業・団体にできること

学校に通っている間、みなさんのお父さんやお母さんの中には、会社に行ってお仕事をしているという人もいるでしょう。

実は大人たちが働く会社の中でも、SDGsの目標達成に向けてできることがたくさんあります。ここからはそんな大人たちの働く世界をちょっと覗き見!

SDGs達成に向けて企業や団体ができることにはどんなことがあるのか、一緒に見ていきましょう。

SDGsにおいて企業にできること|①資料をペーパーレス化してゴミを減らす

新しいプロジェクトの資料を作ったり、約束事が書かれた契約書を印刷したり、会社で働いているとたくさんの紙が必要になります。でも、資料を作るたびに1枚1枚印刷していたら、ゴミの量もどんどん増えてしまいますよね。

会社から出る紙類のゴミを減らす取り組みに、資料のペーパーレス化があります。ペーパーレス化とは、紙の資料を電子化してデータとして活用・保存すること。

既に知っている人も多いかもしれませんが、紙は森林からできています。企業のペーパーレス化は、ゴミの量を削減できるだけではなく、森林の伐採量も少なくて済むなど、大切な自然を守ることにも繋がっています。

資料をペーパーレス化してゴミを減らす取り組みは、主に以下のSDGsの目標に貢献できます。

・【目標12】つくる責任 つかう責任

・【目標15】陸の豊かさも守ろう

SDGsにおいて企業にできること|②社内の節電意識を高める

CO2の排出量を減らすために社内の節電意識を高めることも、SDGsの目標達成に向けた大切なアクションです。使っていない会議室の電気やエアコンをこまめに消したり、空調の温度設定を夏は28度、冬は20度程度にするのも効果的です。

そうはいっても、極端に暑い部屋や寒い部屋で仕事をするのは大変ですよね。部屋の温度がまったく同じでも、暑いと感じる人もいれば、寒いと感じる人もいるでしょう。

ビジネスの場では身だしなみも重要ですが、過度なエアコンの利用を控えるためには、

・夏は涼しい服装やうちわなどを活用して体感温度を下げる

・冬は暖かい服装やブランケット、カイロなどを活用して体感温度を上げる

など、会社で働く人たち一人ひとりの工夫が必要です。

こうした工夫は、会社だけではなく、学校やお家の中での過ごし方にも応用できます。まずは朝起きたら天気予報などでその日の気温をチェックして、「今日1日を快適に過ごすためには、どんな服装がふさわしいか」を考える習慣をつけてみてください。

社内の節電意識を高め、CO2の排出量を減らす取り組みは、主に以下のSDGsの目標に貢献できます。

・【目標7】 エネルギーをみんなにそしてクリーンに

・【目標13】気候変動に具体的な対策を

持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド

ここまでSDGsの目標達成に向けたさまざまなアクションをご紹介してきましたが「なんだか、どれも難しそう」「もっと簡単にできることはないの?」と感じた人もいるかもしれませんね。

国際連合広報センターの公式サイトには、そんなみなさんにピッタリな「持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド」が公開されています。

このアクションガイドの中には、

・レベル1:ソファに寝たままできること

・レベル2:家にいてもできること

・レベル3:家の外でできること

・レベル4:職場でできること

など、誰でも簡単に実践できる具体的なアイデアがいっぱい!

自分のことを「ナマケモノかも……」と思っているあなたも、大丈夫です。まずはレベル1からスタートして、少しずつSDGsの目標達成に貢献していきましょう。

レベル1:ソファに寝たままできること

ナマケモノにもできるアクション・ガイドのレベル1は「ソファに寝たままできること」。学校から帰ってきたら手洗いうがいをして……「疲れたから、そのままソファにダイブ!」なんてことはありませんか?

ついダラダラしてしまうあの時間。実はソファに横になりながら、ほんの少し手を伸ばすだけで、SDGsの目標達成に貢献することができるのです。

●レベル1:ソファに寝たままできること

・電気を節約しよう。電気機器を電源タップに差し込んで、使ってない時は完全に電源を切ろう。もちろん、パソコンもね。

・請求書が来たら、銀行窓口でなく、オンラインかモバイルで支払おう。紙を使わなければ、森林を破壊しなくて済む。

・いいね! するだけじゃなく、シェアしよう。女性の権利や気候変動についてソーシャルメディアでおもしろい投稿を見つけたら、ネットワークの友達にシェアしよう。

・声を上げよう! あなたが住んでいる町や国に、人と地球にやさしい取り組みに参加するよう呼びかけよう。私は地球温暖化対策の新しい国際ルール「パリ協定」を支持しています、と意思表示するのもいいね。あなたの国がまだ批准していなければ、そうするように求めよう。

・印刷はできるだけしない。覚えておきたいことをオンラインで見つけたら、どうするかって? ノートにメモしたり、もっといいのはデジタル付箋を使って、紙を節約すること!

・照明を消そう。テレビやコンピューターの画面は意外と明るいから、必要ない時にはそれ以外の照明を消しておこう。

・オンライン検索すると、持続可能で環境にやさしい取り組みをしている企業が見つかるよ。そういう会社の製品を買うようにしよう。

・オンラインでのいじめを報告しよう。掲示板やチャットルームで嫌がらせを見つけたら、その人に警告しよう。

・ハッシュタグ#globalgoalsを使って、あなたがグローバル・ゴールズ/SDGsを達成するために何をしているか、私たちに教えてね!

使っていない電気機器の電源を切ったり、インターネットでSDGsについて調べたりするのも立派なアクションの1つ。実は今この記事を読んでいるあなたも、既にナマケモノにもできるアクションのレベル1をクリアしているのです。

レベル2:家にいてもできること

ナマケモノにもできるアクション・ガイドのレベル2は「家にいてもできること」です。レベル2の内容を読めば、私たちが日常生活の中でいかにエネルギーを使いすぎているかがわかるかもしれません。

●レベル2:家にいてもできること

ドライヤーや乾燥機を使わずに、髪の毛や衣服を自然乾燥させよう。衣服を洗う場合には、洗濯機の容量をフルにして使おう!

・短時間のシャワーを利用しよう。ちなみに、バスタブ入浴は5〜10分のシャワーに比べて、水が何十リットルも余計に必要になるよ。

・肉や魚を控えめに。肉の生産には植物よりも多くの資源が使われているよ。

・生鮮品や残り物、食べ切れない時は早めに冷凍しよう。翌日までに食べられそうにないテイクアウトやデリバリーもね。そうすれば、食べ物もお金も無駄にしなくて済むからね。

・堆肥を作ろう。生ゴミを堆肥化すれば、気候への影響を減らすだけでなく、栄養物の再利用にもつながる。

・紙やプラスチック、ガラス、アルミをリサイクルすれば、埋立地を増やす必要がなくなる。

・できるだけ簡易包装の品物を買おう!

・窓やドアの隙間をふさいでエネルギー効率を高めよう!

・エアコンの温度を、冬は低め、夏は高めに設定しよう!

・古い電気機器を使っていたら、省エネ型の機種や電球に取り替えよう!

・できれば、ソーラーパネルを家に取り付けよう。電気代は確実に減るはず!

・すすぎをやめよう。食洗器を使う場合には、あらかじめ皿を水洗いしないで!

出典:持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド(改訂版)

いかがでしたか?「窓やドアをうっかり開けっぱなしにしてしまっているかも」「シャワーのお湯を出しすぎているかも」など、ドキッとした人もいるかもしれませんね。でも、大丈夫です。

SDGsに取り組む上で最も大切なのは、こうしたエネルギーの無駄遣いに気がつくこと。そしてその日から、「普段の生活で直せることはないか」「工夫できることはないか」自分なりに考えて行動していくことが重要です。

レベル3:家の外でできること

ナマケモノにもできるアクション・ガイドのレベル3は「家の外でできること」。家の中でできることが少しずつクリアできるようになったら、次は家の外にも目を向けてみましょう。

家の外でできることの主軸は、ズバリ「買い物」です。みなさんの毎日の選択が、SDGsの目標達成に大きく関わっているとも言えるでしょう。

●レベル3:家の外でできること

・買い物は地元で! 地域の企業を支援すれば、雇用が守られるし、長距離トラックの運転も必要なくなる。

・「訳あり品」を買おう! 大きさや形、色が規格に「合わない」という理由だけで、捨てられてしまうような野菜や果物がたくさんあるよ。

・レストランに行ってシーフードを注文したら必ず、「サステナブル・シーフードを使っていますか?」と聞いてみて! あなたが海にやさしいシーフードを求めていることを、行きつけの店に知らせてあげよう。

・サステナブル・シーフードだけを買おう! どの海産物が安全に消費できるかを知ることができるアプリもいろいろ開発されているよ。

・詰め替え可能なボトルやコーヒーカップを使おう。無駄がなくなるし、コーヒーショップで値引きしてもらえることも!

・ 買い物にはマイバッグを持参しよう。レジ袋は断って、いつもマイバッグを持ち歩くようにしよう。

・ナプキンを取り過ぎないこと。テイクアウトを食べるのに、大量のナプキンは要らないはず。必要な分だけ取るようにしよう。

・ビンテージものを買おう。新品がいつも最高とは限らないよ。中古品店から掘り出し物を見つけては?

・使わないものは寄付しよう。地元の慈善団体は、あなたが大事に使っていた衣服や本、家具に新しい命を吹き込んでくれるはず!

・国や地方自治体のリーダーを選ぶ権利を上手に使おう。

出典:持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド(改訂版)

ときどき遠くの街に買い物に出かけるのは楽しいものですが、毎日の食材や日用品を手に入れるなら地元の八百屋さんやスーパーがおすすめです。アクションガイドにもあるように、地元での買い物は地域の雇用を守ることにも繋がります。

買い物に出かける際には、マイバッグを持参したり、レジで不要なスプーンやナプキンを断ったりするのも効果的です。

レベル4:職場でできること

ナマケモノにもできるアクション・ガイドのレベル4は「職場でできること」。小学生や中学生、高校生のみなさんにとっては、少し遠い未来の話に聞こえるかもしれませんね。

アクションガイドを読んでわからないことがあったら、「これってどういうこと?」とお父さんやお母さんに質問したり、インターネットで調べたりしてみましょう。

知らないことやわからないことにも、まずは興味を持つことが大切です。

●レベル4:職場でできること

・職場のみんなが医療サービスを受けられているかな? 労働者としての自分の権利を知ろう。そして、不平等と闘おう。

・若者の相談相手になろう。それは誰かをよりよい未来へと導くための、思いやりある、刺激的でパワフルな方法です。

・女性は男性と同じ仕事をしても、賃金が10%から30%低く、賃金格差はあらゆる場所で残っている。同一労働同一賃金を支持する声を上げよう。

・社内の冷暖房装置は省エネ型に!

・あなたの会社は、クリーンでレジリエント(強靭な)インフラ整備に投資しているかな? それは労働者の安全と環境保護を確保する唯一の方法。

・職場で差別があったら、どんなものであれ声を上げよう。性別や人種、性的指向、社会的背景、身体的能力に関係なく、人はみんな平等だから。

・通勤は自転車、徒歩または公共交通機関で。マイカーでの移動は人数が集まった時だけに!

・職場で「ノーインパクト(地球への影響ゼロ)週間」を実施しよう。せめて1週間でも、より持続可能な暮らし方について学んでみよう。

・声を上げよう。人間にも地球にも害を及ぼさない取り組みに参加するよう、会社や政府に求めよう。パリ協定への支持を声にしよう。

・日々の決定を見つめ直し、変えてみよう。職場でリサイクルはできている? 会社は、生態系に害を及ぼすようなやり方をしている業者から調達をしていないかな?

・労働にまつわる権利について知ろう。

出典:持続可能な社会のために ナマケモノにもできるアクション・ガイド(改訂版)

レベル4の「職場でできること」を読んで、「これって学校生活にも応用できるんじゃないかな?」と思った人もいるでしょう。「差別があったら、声をあげる」「リサイクルをする」などはその一例です。

教室の中で取り組めそうなものがあれば、積極的に声を上げて行動してみましょう。

現在の日本のSDGs達成度・2023年のランキングは?

世界各国のSDGsの達成度合いが発表されています。2023年に発表されたレポートでは、日本は163カ国中21位(前年19位から2ランクダウン)でした。上位には、フィンランドやデンマーク、スウェーデンがランクインしています。

日本のSDGs達成状況は、17の目標ごとに「目標達成」「達成に近いが課題が残る」「重要な課題がある」「深刻な課題がある」の4段階で評価されています。

参考:「Sustainable Development Report」(持続可能な開発報告書)の2023年版

目標達成

日本で「目標達成」とされているのは、次の2つの項目でした。

【目標4】 質の高い教育をみんなに

【目標9】 産業と技術革新の基盤をつくろう

達成には近いが課題が残る

一方、「達成に近いが課題が残る」とされたのは、次の5つの項目です。

【目標1】 貧困をなくそう

【目標3】 すべての人に健康と福祉を

【目標6】 安全な水とトイレを世界中に

【目標11】住み続けられるまちづくりを

【目標16】平和と公正をすべての人に

重要な課題がある

「重要な課題がある」とされたのは、次の5つです。

【目標2】飢餓をゼロに

【目標7】エネルギーをみんなに、そしてクリーンに

【目標8】働きがいも経済成長も

【目標10】人や国の不平等をなくそう

【目標17】パートナーシップで目標を達成しよう

深刻な課題がある

4段階の評価の中で、最も評価の低い「深刻な課題がある」とされたのは、次の5つです。

【目標5】ジェンダー平等を実現しよう

【目標12】つくる責任、つかう責任

【目標13】気候変動に具体的な対策を

【目標14】海の豊かさを守ろう

【目標15】陸の豊かさも守ろう

SDGsは遠く離れた国の課題ではありません。特に日本は「5.ジェンダー平等を実現しよう」の項目で他の先進国から大きな遅れをとっています。女性の管理職や政治家が少ないことも、その原因のひとつです。しかしその一方で、「4.質の高い教育をみんなに」「9.産業と技術革新の基盤をつくろう」の項目では高い評価を受けています。

17の目標は、それぞれが密接に関わり合っています。

経済、社会、環境の3つのバランスをとりながら、目標達成に向けてみんなで持続可能な社会をつくっていくことが大切です。

ヤンマーグループのSDGs取り組み

ヤンマーでは、「A SUSTAINABLE FUTURE」の実現に向け、事業を通じて直面するさまざまな社会課題の解決に取り組み、SDGsの達成に貢献していきます。

①水素燃料電池システムの開発

利用時のCO2排出がゼロとなる水素エネルギーを活用した、水素燃料電池システムを様々な用途で展開することで、2050年のカーボンニュートラルの実現に貢献します。

●この取り組みをもっと詳しく見てみよう!

水素燃料電池が創出する新たな付加価値を体感!舶用水素燃料電池システムを搭載した実証試験艇の試乗レポート

②「お客様の手を止めない」サービスをさらに追求するためグローバルCS拠点「YANMAR SYNERGY SQUARE」

ヤンマーグループでは「お客様の手を止めない」をモットーに、SMARTASSIST(農業機械・建設機械向け)、RESS(発電・空調製品向け)などの遠隔監視システムを商品に搭載し、稼働状態の遠隔監視を行っています。これらのサービス進化の実現に向けて、グローバルCS拠点「YANMAR SYNERGY SQUARE」が稼働しました。

SDGs(持続可能な開発目標)17の目標を理解して私たちにできることを考えよう|まとめ

SDGsの目標達成の期限は2030年です。まだまだ課題はありますが、一人ひとりがアクションを起こすことで、これからの世界を変えていく可能性は無限に広がっていきます。

〜この記事のポイントをおさらい〜

・SDGsは地球が将来にわたってずっと発展していくための目標

・SDGsの達成期限は2030年

・SDGsには17の目標とより具体的な169個のターゲットがある

・SDGsで大切にしている考え方は「誰一人取り残さない」こと

・SDGsについて知って、自分にできることを探すことが大切

この記事を読み終わったあとは、ぜひ身近な人と一緒にSDGsに向けて今すぐできるアクションを探してみてください。

“A SUSTAINABLE FUTURE”

持続可能な社会の実現のために、私たちヤンマーと一緒にSDGsに取り組みましょう!

関連情報

関連キーワード

関連キーワード この記事をシェア

この記事をシェア