(図3)は植物の細胞壁を表したモデルです。

細胞壁を建造物に例えると、セルロースが壁を形づくる鉄筋で、ペクチンはその間に充てんされているコンクリートの役割を担っています。

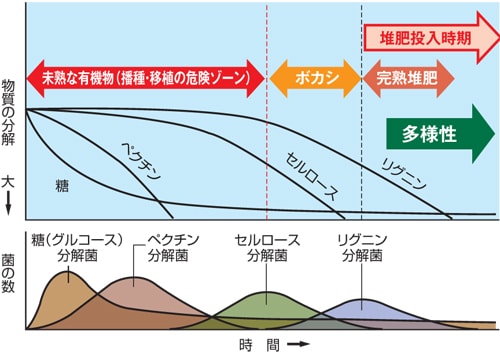

未熟な有機物を投入してすぐに播種や定植を行うと、幼苗に立枯れが発生することがあります。

これは、堆肥の分解途中でペクチン(細胞壁)分解菌が増殖し、幼苗の柔らかな細胞壁を溶かし、病原菌が植物に侵入したために起こる障害です。

堆肥はペクチン分解菌の増殖が完了した「完熟」以降に施用しなければ危険です。

以上のように、堆肥は熟成度合いが重要です。